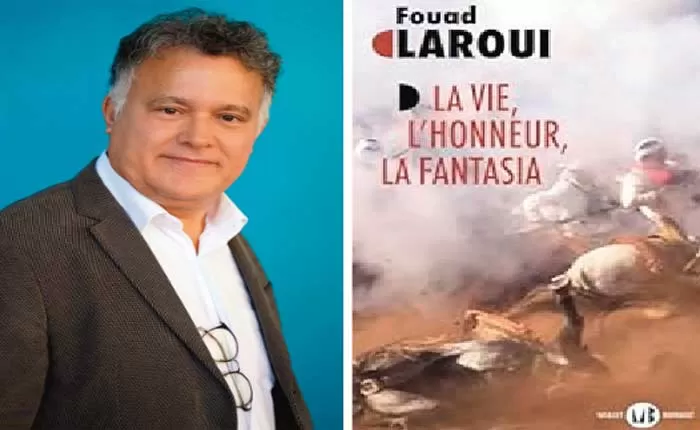

Le narrateur à la première personne nous livre une belle pièce de la construction de l’identité du jeune garçon de 10 ans qui essaie de comprendre le monde mythique de la Tbourida, et tout ce qui va avec, souffrance et luttes identitaires, dans le but de s’approprier à un âge tardif sa propre identité et langue maternelle : « J’appris, bien plus tard, à l’âge adulte, quand j’eus entrepris d’acquérir l’usage de la langue de mes aïeux », p. 14. Le narrateur à la première personne nous peint un sujet divisé, aliéné de la modernité ; Cadillac et chapitre dédié à ce gadget de la modernité des années 1970 en font référence.

Le narrateur à la première personne n’a dévoilé à aucun moment ni son prénom ni son nom de famille, initié exclusivement par son oncle, aussi sans nom et prénom, dimension universelle oblige : « J’entendais mon oncle parler sans toujours comprendre ce qu’il disait », p. 17, et afin d’être un homme accompli par ses propres expériences de vie plus tard, il faut que celui-ci apprenne constamment : « mon oncle continuait de m’instruire », p. 22.

Toutefois, nous avons affaire à un oncle bienveillant, moins axé sur une autorité invasive, mais plutôt sur le partage, un personnage qui sait jeter des ponts et partager sa passion qu’est la Tbourida : « Mon oncle se pencha vers moi pour m’expliquer que ces admonestations étaient toujours ainsi faites », p. 19. Cependant, beaucoup d’éléments semblent bousculer le sentiment d’identité du narrateur à la première personne pendant cet apprentissage : « Je baissai la tête, confusément honteux d’avoir parlé comme si j’étais en étrange pays dans mon propre pays lui-même », p. 23.

Le ressenti du for intérieur du narrateur à la première personne est bien palpable, en fait, un champ de bataille, dû ou bien à la mécompréhension d’un mot, d’une phrase ou d’un manque de maȋtrise de certaines subtilités. Et il n’est pas rare qu’on développe dans ces cas-là des valeurs hybrides, et qu’on soit constamment assiégé par le « Qui suis-je vraiment ? » Tous les mots qui sortent de la bouche de ce grand pédagogue et oncle bienveillant, même si cela paraitrait être à première vue une dureté de langage, on le suppose plutôt posé, calme et serein, et même une réprimande serait plutôt chuchotée que dite d’un ton sec, maladroit et hautain quand on l’entend dire : « Il faut dire Tbourida, qui vient du mot baroud, la poudre explosive », p. 23.

Comme Wilhelm Meister de Goethe, même si notre narrateur à la première personne aime étaler ses connaissances d’étymologie, de mythologie grecque, d’histoire, de légendes, de rites et de coutumes de la Tbourida, il essaie à travers tout cela de former son caractère, d’affûter ses compétences afin de porter un jugement fondé sur des faits concrets et la raison que sur des préférences personnelles, tout en dégageant un jugement tourné vers la compréhension : « C’est entre l’arbre et l’écorce … qu’il faut mettre le doigt. Ce n’est qu’à ce prix qu’on peut comprendre et, si l’on y est enclin, juger », p. 12.

Par le truchement d’Arsalom, personnage principal, le narrateur à la première personne va nous faire découvrir tout un monde rongé par la corruption, la mesquinerie et la médiocrité de la gente humaine. En fait, l’histoire peut sembler facile à résumer : Arsalom, un fauve, un prédateur, né dans l’amertume et le besoin, veut connaître par tous les moyens les doux plaisirs de l’ascension sociale, et tout lui semble permis, chantage, escroquerie, coercition, crime.

La fille de Haj T’hami, une jeune employée de la holding d’Arsalom, a toujours su tenir tête aux avances de son patron ; par vengeance, il la percute avec sa Cadillac, les années 1970 obligent. Haj T’hami, un homme intègre et respecté, qui n’est d’autre que le « Mqeddem d’une Serba », chef d’un groupe de cavaliers, va venger sa fille. Lors du Moussem de Moulay Abdellah, dont l’activité principale est la Tbourida, une course de chevaux savamment synchronisée au rythme de tirs de fusils traditionnels, le groupe de 15 cavaliers se lance alors et touche à bout portant Arsalom qui avait pris place dans la tribune d’honneur et qui succombe aussitôt à ses blessures.

Ainsi, avec le sang coulé, on a effacé le déshonneur, on a scellé la paix dans la douleur. Le narrateur à la première personne termine son récit par : « Ce fut un bel assassinat », p. 169. Arsalom, ce forban, caméléon du crime et de la triche, a reçu ce qu’il mérite, et cela dans les règles de l’art, l’art de la Tbourida, symbole du premier souffle et du grand voyage, déclenché par la décharge qui crée un vide, toutefois pour commencer de nouveau à vivre et à s’épanouir. Tragédie de la condition humaine : genèse, joie et plaisir, puis épuisement et disparition : « Vie, honneur, fantasia ».

Pour donner corps et âme à ce bel ouvrage, Fouad Laroui a profondément puisé dans l’imaginaire et dans le monde des métaphores, tout en livrant des images puissantes, en donnant de l’énergie et de la profondeur à l’expression: « Un silence lourd de menaces tombe sur la scène », p. 9 ; « faire parler la poudre », p. 23 ; « D’aussi longtemps qu’il se souvȋnt, la violence était là, comme s’il était né en elle », p. 27 ; « université de la vie », la rue, p. 49 ; « la silhouette de notre homme s’épaissit », p. 61 ; plaintes en justice, dossiers, « suspendus dans les airs comme un colibri », p. 92 ; « Arsalom sort de la forteresse sous une pluie d’or », forteresse = banque, p. 131. Un autre élément majeur de cette œuvre est l’ironie qui tend à créer une certaine complicité avec le lecteur : « tribune d’honneur », p. 9, toutefois profané par la présence de ce grand truand qu’est Arsalom ; « Est-il nécessaire de préciser qu’Arsalom n’avait pas fait d’études ? », p. 49 ; « les commissions de contrôle ne contrôlent rien, il semble qu’elles oublient de se réunir », p. 131 ; plus tard, l’ironie fait place à sa congénère, plus musclée de nature, prête à tout ridiculiser sur son passage, et qu’on aime appeler sarcasme, cette ironie méchante et bléssante: « On libéra les autres, avec de vagues excuses et, espérons-le, quelques tubes de pommade et quelques fioles de mercurochrome », p. 158 ; « une administration qui retrouva soudain la mémoire – mais quoi, mais comment, pourquoi cet homme n’a-t-il jamais payé ni taxe ni impôt ?… Les banques, sorties de leur hivernation, entrèrent dans la danse avec la grâce pataude d’autant d’ours mettant la patte – une lourde patte – sur des bonbons au miel », p.165, miel, denrée préférée des ours ; une sorte de nécessité nutritionnelle, mais aussi de gourmandise bienveillante qui correspond mieux à l’appétit prononcé de certaines banques.

Quant aux férus des digressions, ils trouveront certainement leur compte, ce qui nous donne parfois l’impression que nous sommes en train de lire plutôt Jacques le Fataliste de Diderot qu’un récit de Fouad Laroui.

Cette contribution n’est qu’une porte d’entrée, une ébauche, pas plus ; d’autres pistes seraient à explorer : la complexité du caractère du narrateur à la première personne, pourquoi le choix de cette forme de narration, la complexité du personnage principal, le style narratif, les figures de style, les émotions, l’évolution du récit, les lignes de clivage et de rupture, la Tbourida : un signe de désespoir ou de libération, quelle est la relation entre le narrateur à la première personne et le personnage principal, quelle société est mise en procès, d’hier ou d’aujourd’hui, le rôle de la notion tribale, les petits rôles de personnages secondaires : Bouchaib, les sbires d’Arsalom, Haj T’hami et sa fille, le rôle du passionnel qui obéit à des codes sociaux, tant ancrés dans la conscience collective : honneur, déshonneur et vengeance, décrypter la sphère des symboles et leur teneur etc.

En résumé, l’histoire est savamment construite, sans heurts majeurs ni soubresauts, les événements s’enchaînent d’une manière naturelle et logique ; les fils narratifs sont tissés par un fil conducteur bien fait, parfois il y a un déséquilibre relatif à la longueur des chapitres, toutefois, cela ne nuit pas au progrès, au bon déroulement de la narration.

Le roman aborde des questions existentielles comme la genèse, le plaisir, l’honneur et le déshonneur qui va avec cette Tbourida bien spéciale, tout en débouchant sur un vide sournois et provocateur. Condition humaine oblige. Si on adhère à la fascination qu’exerce la Tbourida, ce roman émeut et révolte en même temps contre toutes les velléités de ce bas monde que suscitent la spoliation des biens, les différentes magouilles, la tricherie, la corruption, la coercition et la violence, incarnées à merveille par Arsalom. Ce roman mêle habilement passé et présent, fiction et réalité, tradition et modernité (Tbourida et Cadillac), rupture et continuité (décharge et « the show must go on »), bref, un récit captivant et inspirant.

Par Mourad Alami

Professeur des Universités

Commentaires

0